РИСК ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ

РИСК ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ

Аннотация

В данной статье авторы рассматривают риск возникновения оползней, анализируют ключевые факторы, влияющие на их образование, и определяют зоны повышенного риска.

Авторы детально описывают основные причины возникновения оползней, среди которых выделяются: геологические условия, рельеф местности, климатические факторы, антропогенное воздействие. В статье рассмотрены различные методы оценки риска оползней и предлагает практические рекомендации по предупреждению и предотвращению этого явления.

В статье также уделяется внимание роли мониторинга и прогнозирования оползней в снижении риска катастрофических последствий, а также мероприятиям по предотвращению оползней и обеспечению безопасности населения в зонах повышенного риска.

1. Введение

Оползни представляют собой довольно сложное явление, сведения о котором известны с глубокой древности

, : так, геологические данные подтверждают существование колоссального оползня, произошедшего на Желтой реке в Китае, примерно 1900 лет до нашей эры и приведшего к гибели более 100 тыс. человек. Кроме того, город Гелике в Греции был затоплен и разрушен в результате проявления подводного оползня в 373 году до нашей эры. С момента наиболее раннего научного изучения оползней в 186 г. до н.э. в Китае, их распространенное возникновение было хорошо документировано во всем мире. Например, Нихон Сёки (древняя хроника Японии, завершенная в 720 году нашей эры) описывает многочисленные оползни и разрушения, связанные с землетрясением Хакухо 29 ноября 684 года нашей эры.В настоящее время оползни являются одним из основных существующих стихийных бедствий и по всему миру уносят жизни не менее 4600 человек в год (по другим экспертным оценкам – 14 тыс. человек). Так, в период с 2007 по 2013 гг. в 124 странах мира произошел 5741 оползень, в результате чего погибло более 20 500 человек. Кроме того, от оползней возникают и материальные потери, которые за последнее столетие составили не менее 1,7 млрд. долл. США.

Методы и принципы исследования: в работе были использованы данные многолетних геоморфологических и геоэкологических исследований оползней авторов на территории Чеченской Республики . Также привлечены фондовые материалы и данные из открытой печати.

2. Основные результаты

Высокогорные районы с расчлененным рельефом местности зачастую подвержены различным природным опасностям, включая неустойчивость склонов (представляющих наклонные участки поверхности литосферы, формирующиеся под действием различных рельефообразующих процессов)

. В глобальном масштабе, в результате изменения климата, эти горные районы в настоящее время испытывают на низких высотах сокращение снежного покрова, отступление ледников и деградацию вечной мерзлоты. Такие изменения климатических, экологических, метеорологических и геоморфологических условий существенным образом влияют на скорость, размер и другие характеристики оползневых опасностей.Оползни являются вторичными экзогенными геологическими процессами

, которые представляют собой движение приповерхностной геосистемы в физическом времени, обусловленное её взаимодействием с внешними средами или взаимодействием между отдельными элементами литосистемы.

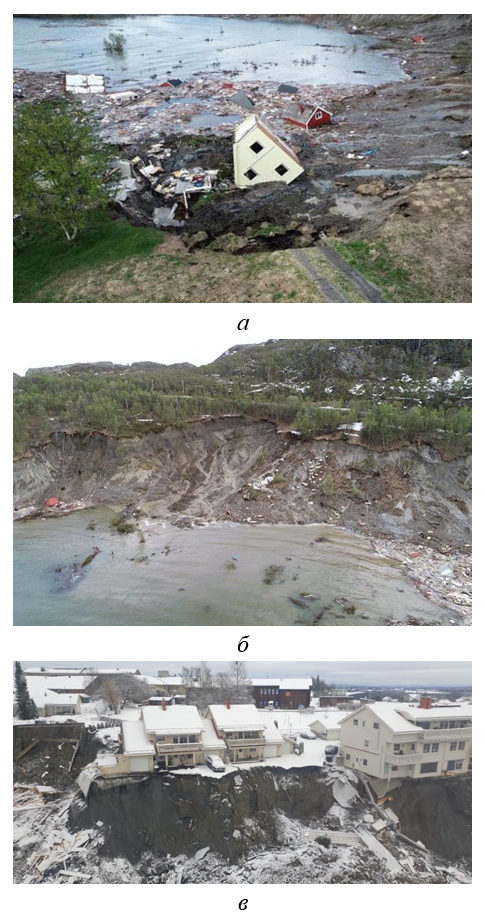

Рисунок 1 - Быстрые глиняные оползни:

а - в Норвегии; б - в Крокнесе недалеко от Альты; в - в Гердруме, 2020 г

Примечание: по ист. [9]

Поэтому одним из ключевых моментов в исследовании и интерпретации оползней горных склонов является роль минералогического состава в физико-механических свойствах геомассы тела оползней, повышенная чувствительность оползневых геоматериалов к набуханию и оползанию, а также их гранулометрический состав.

Катастрофические оползни характеризуются весьма высокой скоростью перемещения геомассы, даже несмотря на то, что вертикальное смещение центра тяжести может быть относительно небольшим. Высокая скорость движения геомассы предполагает или резкое уменьшение начальной прочности (происходящее из-за таких процессов, как изменение хрупкости внутренних сдвигов), или наличие ранее неизвестного фактора – участия наночастиц геомассы, как определенного рода наподшипников, служащих облегченному её движению.

Анализы устойчивости оползневоопасных горных склонов (включающих скользящие движения геомассы) должны проводиться регулярно и, как правило, обеспечивать оценку их безопасного и функционального равновесия.

Основными целями анализа устойчивости оползневоопасных горных склонов являются:

• определение условий их устойчивости;

• исследование потенциальных механизмов возникновения оползней;

• определение их чувствительности/восприимчивости к различным механизмам срабатывания;

• оценка устойчивости склонов в краткосрочных и долгосрочных условиях;

• оценка вероятности возникновения оползней на естественных или существующих искусственных склонах.

• разработка различных вариантов их эффективной стабилизации.

Необходимо отметить, что оценка риска возникновения оползней может быть выполнена количественно, полуколичественно или качественно. Анализ риска опасности возникновения оползня должен включать его характеристику (классификация, размер, скорость, механика, местоположение, расстояние перемещения) и соответствующую частоту (годовую вероятность) возникновения.

При этом местоположение критической поверхности разрушения в реальности обычно определяется по контуру максимальной деформации сдвига или максимальной скорости деформации сдвига.

3. Обсуждение

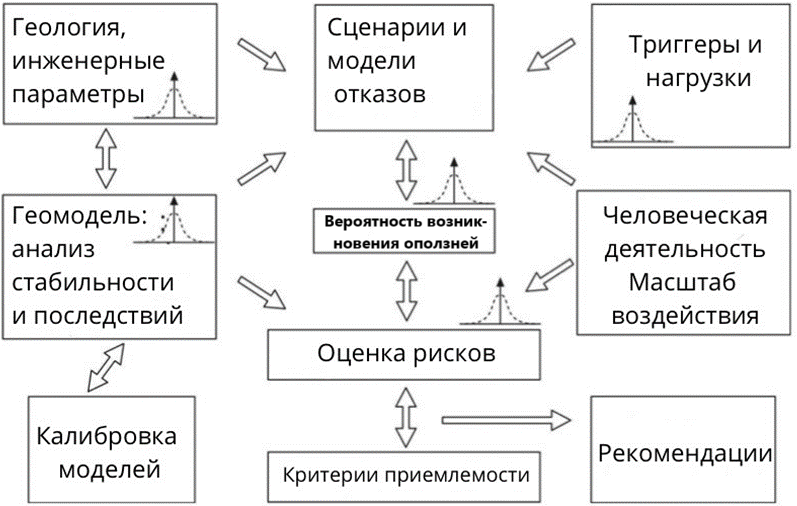

В настоящее время опасность возникновения оползней оценивают, учитывая сложившуюся комбинацию факторов-триггеров и показателей устойчивости (рис. 2).

Рисунок 2 - Схематический подход к оценке опасности возникновения оползней

Рисунок 3 - Процедура оценки риска возникновения оползней на склонах

где: N – количество оползней;

F – временная частота возникновения оползней;

значение k – равно 0,001, а α равно 1.

Оползни в верхних слоях почвы являются неглубокими оползнями, и вызываются одним или несколькими подготовительных, которые делают склон восприимчивым к обрушению, фактически не инициируя его, и тем самым переводят склон в предельно устойчивое состояние (такие, как геология, уклон и экспозиция склона, высота, геотехнические свойства почвы, растительный покров и долгосрочные дренажные схемы и выветривание) и инициирующих, которые переводят склон из предельно устойчивого в нестабильное состояние и тем самым инициируют обрушение в области заданной восприимчивости (такие, как сильные дожди и землетрясения) факторов, которые определяют их местоположение, частоту и величину. Однако инициирующие переменные могут существенным образом измениться за очень короткий промежуток времени, и поэтому очень трудно оценить их количественное влияние.

Оценка восприимчивости к оползням (определяющей последующий риск) может быть сделана с использованием детерминистических, эвристических или статистических подходов.

Самый простой начальный подход к любому исследованию опасности оползней – это составление инвентаризации оползней, и такие инвентаризации являются основой большинства методов картирования восприимчивости

. На подробных картах инвентаризации оползней основная информация, служащая для оценки и снижения опасностей или риска возникновения оползней на региональном уровне, должна быть предоставлена, включая состояние их активности, определенность идентификации, доминирующий тип движения склона, основное направление движения геомассы, предполагаемую толщину геоматериала, вовлеченного в оползень, и дату известной активности для каждого оползня.Такие карты могут быть подготовлены путем сбора исторической информации о событиях оползня или путем интерпретации аэрофотоснимков в сочетании с проверкой на местах.

Качественно-количественное представление оползней на картах инвентаризации варьируется от подробных характеристик оползней до точек, представляющих их местоположения.

Карты инвентаризации могут использоваться как элементарная форма карты опасностей (риска), поскольку они показывают местоположения уже зарегистрированных оползней. На основе сформированной карты инвентаризации оползней можно создать их плотность распределения или изоплету.

Историческая частота оползней в районе может быть определена для предоставления реалистичных оценок вероятности возникновения оползней в регионе, где оползни уже нанесли значительный ущерб. Соотношения триггер/оползень и частота-величина, которые помогают понять вероятность возникновения оползня, могут быть получены из инвентаризаций оползней.

Однако инвентаризация оползней и карты изоплет не определяют всей области, которая может быть подвержена оползням, если эти оползни еще не произошли.

При эвристических подходах, для оценки оползневого потенциала, используются экспертные мнения на основе данных о подготовительных переменных

. Они, как правило, основаны на предположении, что взаимосвязи между восприимчивостью к оползням и подготовительными переменными известны, качественно-количественно описаны и указаны в используемых моделях. Затем в принятую модель вводится набор переменных для оценки восприимчивости к оползням.Одна из проблем эвристических моделей заключается в том, что им нужна долгосрочная информация об оползнях и их причинных факторах для одного и того же участка или для участков со схожими геоэкологическими и другими условиями. Однако в большинстве случаев эта информация недоступна. Другими ограничениями этого метода являются воспроизводимость результатов и субъективность весовых коэффициентов и оценок переменных

Детерминированные подходы основаны на анализе устойчивости склонов и применимы только в том случае, если геоморфологические условия достаточно однородны по всей исследуемой территории и типы оползней известны, и относительно легко поддаются анализу

.Такие подходы широко используются для оценки риска вероятности возникновения оползней на небольших территориях.

Для оползней, вызванных дождями, эти модели объединяют неглубокий подповерхностный поток (т.е. пространственное распределение порового давления), вызванный дождями с различными периодами повторяемости, а также прогнозируемую мощности почвы. Для оползней, вызванных землетрясениями, используется обычный анализ сейсмической опасности для определения пиковых ускорений грунта (PGA) для различных периодов повторяемости, а устойчивость оползневоопасных склонов при воздействии землетрясения с различными периодами повторяемости исследуется с помощью псевдостатического анализа.

Условия устойчивости обычно оцениваются с помощью модели бесконечной устойчивости горного склона, где рассматривается локальное равновесие вдоль потенциальной поверхности скольжения.

Преимущество детерминированных моделей заключается в том, что они позволяют рассчитывать количественные факторы безопасности с учетом изменчивости свойств геомассы, если это необходимо, в то время как основная проблема заключается в высокой степени упрощения, которая обычно необходима для использования таких моделей.

Другая проблема, которая ограничивает применимость детерминированных моделей, заключается в том, что требования к данным для детерминированных моделей могут быть непомерно высокими, и часто невозможно получить входные данные, необходимые для эффективного использования подобных моделей.

Статистические модели включают статистическое определение комбинаций переменных, которые привели к возникновению оползней в прошлом

. Поэтому, статистические оценки производятся для территорий, в настоящее время свободных от оползней, но где существуют схожие условия.Обычные многомерные статистические методы, такие как множественный регрессионный анализ и дискриминантный анализ, используются для качественно-количественной оценки риска восприимчивости горных склонов к оползням. Однако, использование многомерных статистических моделей всегда оказывается затрудненным необходимостью получения и использования непрерывных данных. Категориальные данные (такие, как геология) могут использоваться, но обычно они включают использование фиктивных переменных для указания наличия или отсутствия основной переменной. Это может привести к огромному увеличению числа переменных, причем это увеличение напрямую связано с числом категорий в каждой объясняющей переменной. Более того, оба эти метода показали ограниченную ценность, когда зависимые переменные принимают только два значения, т.е. происходит ли оползень или нет. При этих обстоятельствах предположение, необходимое для проверки гипотезы, в регрессионном анализе нарушаются.

В таких случаях применяется другой многомерный метод, метод логистической регрессии, который используется для оценки вероятности возникновения события.

Преимущество моделирования логистической регрессии перед другими многомерными статистическими методами (включая множественный регрессионный анализ и дискриминантный анализ) заключается в том, что зависимая переменная может иметь только 2 значения – событие происходит или не происходит, и что прогнозируемые значения могут быть интерпретированы как вероятность, поскольку они ограничены попаданием в интервал от 0 до 1.

Статистические методы, как правило, считаются наиболее подходящим подходом для картирования восприимчивости к оползням в средних масштабах 1:10 000–1:50 000, поскольку в этом масштабе можно подробно отобразить возникновение прошлых оползней и собрать достаточную информацию о переменных, имеющими отношение к риску возникновения оползней.

Однако одна из проблем с использованием многомерных статистических подходов, при установлении корреляций между независимыми переменными и восприимчивостью к оползням, заключается в том, что существует потенциальная опасность того, что такие статистические методы, используемые в режиме черного ящика с неадекватным учетом геомеханики задействованных физических и геомеханических процессов, могут привести к очень грубым и даже вводящим в заблуждение регрессионным корреляциям.

Проверка надежности и точности таких подходов и моделей восприимчивости к оползням возможна путем вычисления кривых успешности и прогнозируемости

.Кривая успешности проверяет качество соответствия модели восприимчивости, оценивая, правильно ли классифицированы оползни, которые использовались для построения модели, в пределах зон с высокой восприимчивостью.

Кривая прогнозируемости более эффективна для проверки, поскольку она проверяет предсказательную силу модели восприимчивости, проверяя, правильно ли классифицированы оползни, независимые от тех, которые использовались для построения модели, в пределах восприимчивых склонов.

Оползневая опасность выражает вероятность возникновения потенциально разрушительного оползневого события в пределах определённой области и в определённый период времени

. Кроме того, оценка оползневой опасности должна включать информацию о типах и величинах оползней.Анализ опасности заключается в выявлении механизмов возникновения оползней и количественной оценке их соответствующей пространственной и временной распространенности (с точки зрения вероятности), а также их интенсивности

.Оценка опасности оползня основана на оценке восприимчивости горных склонов. Оценка опасности оползней подразумевает несколько неопределенностей, которые также необходимо учитывать.

Для склонов, специфичных для конкретного участка исследуемой территории, вероятность появления оползня должна рассматриваться просто как вероятность того, что коэффициент безопасности меньше единицы. Функция производительности ополневоопасных горных склонов, обозначаемая как Г(Х), где – Х, это набор случайных входных параметров, это функция, которая определяет состояние безопасности склона. Эта функция предполагает, что разрушение склона происходит в случае, когда Г(Х) <0 и безопасность Г(Х) >0. Граница определяется Г(Х) = 0, разделяющая области безопасности и возникновения оползня, является границей предельного состояния.

При этом критический угол горного склона (приводящий к движению геомассы) имеет тенденцию к уменьшению с увеличением объема оползня и является функцией механизма оползня.

После определения функции производительности вероятность разрушения склона можно оценить следующими методами

:1. Метод второго момента первого порядка, который характеризует распределение частот коэффициента запаса прочности F, с точки зрения его среднего значения µF, и стандартное отклонение ϭF.

2. Метод моделирования Монте-Карло, включающий в себя компьютеризированную процедуру выборки, используемую для аппроксимации распределения вероятности фактора безопасности путем многократного повторения анализа, особенно если целевая надежность, подлежащая оценке, мала. Набор случайных чисел генерируется для случайных величин в соответствии с выбранными распределениями частот входных параметров.

При оценке вероятности возникновения оползня в течение определенного периода времени и в пределах определенной области первостепенное значение имеет распознавание условий, которые привели к тому, что горный склон стал нестабильным, и процессов, которые вызвали движение геомассы.

Для некоторых оползней, где пьезометрические уровни регистрируются в течение некоторого периода и имеются данные об атмосферных осадках, связь между пьезометрическими уровнями и осадками можно смоделировать с использованием физических или статистических моделей

. Вероятность пьезометрического уровня, необходимого для реактивации оползня, оценивается путем анализа атмосферных осадков за определенный период. Однако вполне очевидно, что, вероятно, потребуется длительный период калибровки данных, чтобы испытать диапазон атмосферных осадков и реальных пьезометрических условий .Реалистичная оценка поведения оползня при его сходе зависит от адекватного понимания общих факторов, которые контролируют движение геомассы. Так, воздействия оползня значительно увеличиваются с ростом скорости и расстояния перемещения (или выбега), а также наличия наночастиц в зоне зеркала скольжения.

Важные характеристики оползневоопасного горного склона включают его геометрию, природу геоматериала, образующего такой склон, и зону влияния вверх по склону. Очевидно, что геометрия горного склона оказывает довольно важное влияние на поведение выбега оползневых обломков

.

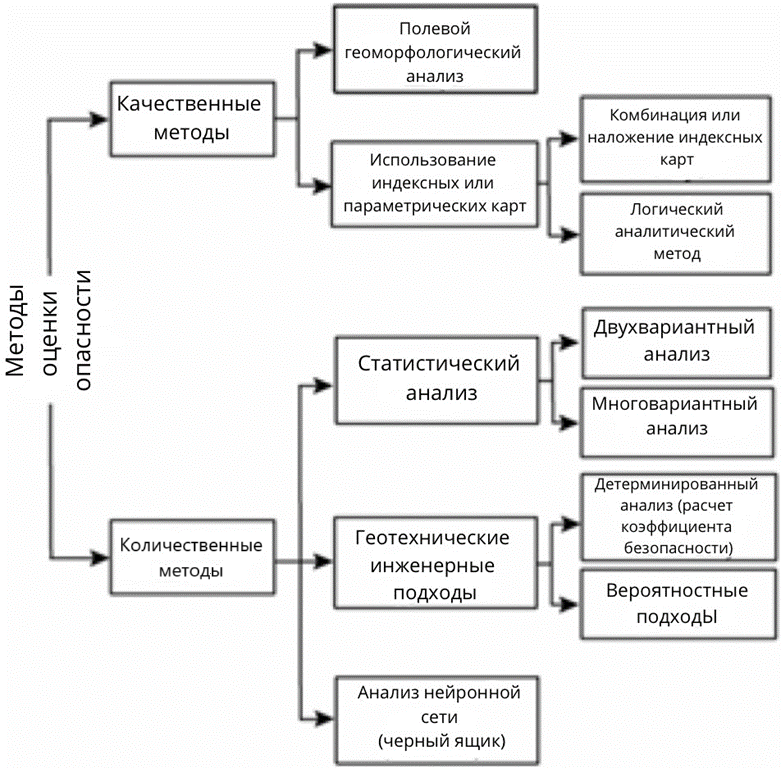

Рисунок 4 - Классификация методов оценки опасности оползней

Примечание: по ист. [7]

4. Заключение

Оценка риска включает в себя фазы анализа риска. Анализ риска включает в себя взаимную корреляцию установлении вероятности возникновения катастрофического события (вероятности возникновения оползня).

Выявление и обоснования нового механизма перемещения оползней, основанного на учете в смещении их геомассы наночастиц, позволяет уточнить риск опасность возникновения оползневых смещений и, более того, способствует прогнозированию условий и времени их возникновения. Проблема управления оползневым риском рассматривается как ряд неких мероприятий (в том числе направленных и на механизм перемещения геомассы), ведущих к снижению риска возникновения оползней.

Анализ последствий включает в себя выявление и количественную оценку элементов риска (имущество, люди, экологические активы и т.д.), а также их уязвимости (условная вероятность ущерба имуществу, или условная вероятность потери жизни и травм).